11月1日に、LIFULLHUBにて「声なき声」問題の調査報告会を開催いたしました。

当日は、若者支援に関わる方やこのテーマに興味のある方を中心に約50名の方にご参加頂きました。

報告会の内容を、会場を巻き込んだゲストトークの内容を中心にご報告いたします。

当日の流れ

・声なき声問題に取り組み始めたきっかけ

・調査結果のご報告

・ゲストトーク

・OVAの今後の展望

・交流会

OVAが「声なき声問題」に着目したきっかけ

OVAは2013年より若者自殺対策を目的とした相談事業を行っています。

自殺を考えるまで追い込まれる人は、複数の問題を抱える傾向があります。

より早い段階で支援を提供できていれば追い込まれなかったのではという問題意識から、支援を必要としながら届いていない現象を「声なき声」と名付けました。

「声なき声」はあらゆる支援の分野で見られる現象であると考えています。

調査結果の報告 ―支援を求められない理由と対策―

※調査報告書全文は完成次第後日公開予定です。

対人支援の現場では、支援を求めにくい人に届ける「アウトリーチ」がすでに行われています。しかし、そもそも支援者側が「この人には支援が必要だ」と分かっていない人には届けられません。

また、援助要請心理学の分野で助けてと言えない心理の研究は進んでいますが、実際にどのように支援を届けられるかのノウハウは体系化されていません。

そのような現状で、なぜ困ったときに支援を求められないか、支援者はそれに対してどのような工夫で届けているのかの2点に注目して調査を行いました。

ウェブ調査で全国43団体にアンケートを行い、13団体に対面でインタビューを行っています。

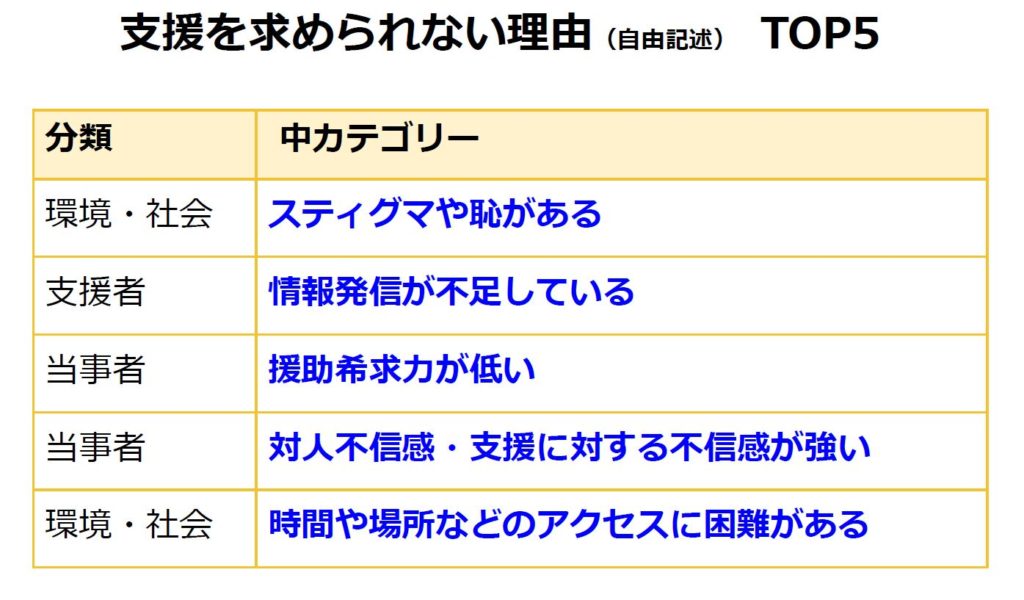

調査の結果、当事者が支援を求められない要因として、

1.スティグマや恥がある、2.情報発信の不足、3.援助希求力が低い、4.人や支援への不信感が強い、5.時間や場所のアクセス困難

が主なものとして支援者側から挙げられました。

実際にこれらの要因に着目して支援を届けるための工夫が、支援者側によって多数行われています。

例えば若者が着ぐるみを来て繁華街でティッシュを配る、メールやチャットアプリで相談を行う、当事者の目に触れやすい場所で情報発信を行うなどが実際に支援機関によって行われています。

上で挙げられた支援を求められない5つの要因は、それぞれ当事者、社会、支援者の3つの側面に分けて考えた要因です。

しかし、これらの要因は複雑に絡み合っていると私たちは考えています。

当事者の援助希求能力が低かったり、支援への不信感が強いのは当事者の要因でしょうか?

社会的に誰かに助けを求めることへの偏見が強かったり、支援の現場での傷つき体験があるなど、当事者だけではない要因が複雑に絡み合っていると考えています。

また、支援を届けるための工夫は現状個々の支援者にゆだねられています。

今後、支援を求められない要因同士の関係や、支援を届ける工夫の理論を明らかにしていく必要があるという展望を結びに、調査の報告をさせて頂きました。

ゲストトーク ―「支援者感」の使い分けが支援者には必要?―

調査報告終了後、調査の結果を踏まえて、実際に支援の現場に関わるゲスト2名を交えてトークイベントを開催しました。

ゲストの熊倉先生は医師としてホームレス状態の方の支援を中心に行われています。支援の対象者の中には、幼少期から虐待を受けていることも多ことに気づいたから、虐待対策にも現在取り組まれています。

荒井さんは認定NPO法人PIECESで、子どもの孤立対策を行っています。非専門職の人材を育てており、仲良くなって相談できる関係づくりを行っています。

「障害」はどこに存在するのか

まずはゲストから、調査結果への意見を頂きました。

熊倉陽介さんからは「援助希求能力が低いのは純粋な当事者の側の要因としって考えるべき課題ではないのではないか。援助希求能力という言葉を問い直す必要がある。当事者の持つ支援への不信感は、支援者や支援の仕組みの側に原因があるのではないのか」という「当事者の要因」とカテゴライズした項目に対する疑問を投げかけて頂きました。

障害の分野では、足が動かないのは当事者の内側(肉体)にある機能障害(impairment)だが、それによって車椅子に乗った本人が階段しかない建物の2階に登れないのは当事者の外側にあって社会(環境)との間に発生する能力障害(disability)であるという考え方があるそうです。援助希求は、本人の内側だけにある障害ではなく、本人と周囲の関係性の中にあることであるので、本人の要因であると一方的に決めつけず、援助希求しにくい社会の側にも目を向けてできることを探していく必要があるのではないかという指摘でした。

今回浮かび上がった要因が本人の内側だけにあることなのか、外側にある課題なのかを冷静に見分けることで、支援者としての実践への活用につながるという示唆を頂きました。

荒井さんも、熊倉先生の意見を受けてどのように子どもたちの目線に立てるのか、どう届けられるのかをよりブラッシュアップできるのではというコメントを頂きました。

特に子どもの孤立予防という、当事者が明確な生活課題を持っていない分野では、既存の支援サービスから距離があるという問題意識があるとのことです。

「支援者臭」が若者を遠ざけている?

今回の調査で、いくつかの支援団体の方が「支援者臭」「支援者感」が若者を遠ざけると回答されました。ゲストのお二人も参加頂いた皆さんにも、この「支援者臭」はかなりしっくり来たようで、深いディスカッションが交わされました。

PIECESの荒井さんも、この「支援者臭」に問題意識を持っているといいます。

PIECESの活動以前に学習支援をしていたころ、学習支援の場にいるのは勉強したいと思っていて静かにできる子に限られているという問題意識を持っていたそうです。

荒井さん自身、勉強したり静かな空間にいることが苦手だったこともあり、支援の場に来られない子どもたちにどうつながるかの課題を意識したそうです。

その中で、子どもたちの文化やコミュニケーションが支援者のそれといかに違うかを実感し、子どもたちの視線に立つことを重視していると言います。

当事者と支援者の関係性をどう作るか ―弱みを見せる大切さ―

「支援者臭」の課題に対して、熊倉先生は支援者自身にも社会の中にあるスティグマ(public stigma)がインストールされており、さらに支援者として身につけた知識や振る舞いがスティグマを強化することがあると言います。

支援者はその役割ゆえに、基本的には当事者の心理的な側面を治療して改善していくという発想になりがちであり、場合によっては「あるべき生き方」を押し付けるような支援になってしまうこともあります。

そのような支援者の振る舞いが、知らず知らずのうちに当事者が過去に体験した辛い体験を想い出させ、トラウマ記憶がフラッシュバックしたり、不安や恐怖を生んで支援の現場から遠ざかっていくといったことが現場で起こっているのではないかと課題意識をもっているそうです。

そのため、支援者も自分自身にインストールされている社会的な価値観を客観的に認識する必要があるのではないかと考えられています。

会場から「支援者が自分の弱さを見せて安心感を生むことができるのでは」という意見がありました。

当事者の心理に合わせた情報発信や支援の入り口の見せ方の重要性は、今回の調査でも事例と一緒にご紹介しています。

実際にOVAの相談サイト上は、どのような相談を行うか、相談員はどのような人かの説明を書いていません。代わりに、実際に死にたい気持ちについて検索する人の心理状態に寄り添った文章を書いています。

相談を受ける側も、相談者と同じ経験をしていて同じような感情を持っていたことを示すことで、共感や安心感が生まれて相談しやすくしています。

また荒井さんも、PIECESの支援者は非専門職を原則としているといいます。孤立する子どもたちが経験しているようなことを経験している一般人を教育することで、その人だからこそ子どもたちと関係を作れるということを意識しているそうです。専門家のバックアップを整備しつつ、非専門的なスタッフが子どもたちと普段接しています。

何が「支援者臭」を出しているのか?

「支援者臭」が若者を支援から遠ざける可能性、そしてそれをどう乗り越えるかについて話していると、会場から実際に何が「支援者臭」を出しているのかというご質問がありました。

その要因の一つに、現状の支援の構造があると伊藤からお話をさせて頂きました。例えば現在のスクールカウンセラーは、学校のカウンセリング室で生徒を待って、決まった時間に予約を受けて心理相談をするのが一般的です。しかしそのような構造的な支援ではなく、カウンセラーが部屋から出て学生のちょっとした悩みを聞く、学生と一緒に学校生活を過ごすなど、非構造的な関わりも必要であると考えています。

荒井さんは、支援者の文化と当事者の文化の差が大きいことを要因として挙げています。PIECESでは、子どもたちがどんな服装、言葉、生活スタイルを持っているかを知ることを重視しているそうです。当事者の文化を理解しつつ、自分の文化を客観的に理解して、「支援者感」を調整することが支援者として重要だといいます。

熊倉先生も、支援者感の使い分けを意識してるそうです。自身も路上生活者へのアウトリーチを行う際には、当然ですが白衣を着ないし、病院での診療も基本的には白衣を着ないそうです。

最近では病院でもピアスタッフ(当事者経験をもつスタッフ)の雇用も増えてきているといいます。当事者性が高い支援者が支援チームに加わることで、支援を受ける人が悩みを話しやすくなったり、本人が望まない支援が一方的に提供されてしまうことが減るなどの効果があるそうです。

しかしながら一方で、非専門職だけでいいというわけではないとも言います。例えば、誰かに「お世話になる」事への抵抗感を持っていたり、「人に迷惑をかけたくない」と感じている人もいるため、そのような方には、専門職が給与を得て仕事として関わっているほうが支援を受ける側にとっても安心であることもあります。

ピアスタッフが増えたり、支援ボランティアが増える中で、「支援者感」の使い分けや役割分担がより一層問われるようになると考えているそうです。

対人支援は当事者のニーズを重視すべきか?

支援の現場で、当事者のニーズと支援者の提供する支援にズレがあるのではという質問が会場からありました。学校でいじめにあっている学生に対して支援者ができることは、相談や環境の改善ですが、本人はとにかく学校に行きたくないというようなズレです。

熊倉先生は、対人支援で当事者の顕在的なニーズにこたえて満足度だけを目標とするべきではない場面もあると考えているそうです。

例えば医療であれば「患者さんを長生きさせる」ことが社会的な合意の得られた指標となっており、だからこそ社会保障財源の中で提供されています。

そのような公的な支援においては社会的な指標を優先する必要があり、医師や看護師はそのための支援者として働く必要があると言います。

しかしながら近年、医療の発展や少子高齢化が進む中で、単に長生きすることを優先するか生活の質を優先するか価値観がわかれるなど、価値の多様化がすすんでいます。それにしたがって、医療の分野でも患者さんが求めるものと医療の目指すものの間に生じるズレが大きくなってきています。

最近は患者さんの価値観を大切にして、一緒に治療方針を決めていくという「共同意思決定」という考え方も広がりつつあり、まずは当事者と支援者の間にあるズレを認識して話しあえるようにしていくことが重要だといいます。

また自殺対策の分野ではネット相談が増えているなど、当事者(特に若者)の相談ニーズが重視されていると伊藤から説明がありました。現状では当事者が声を挙げづらい構造になっているので、ニーズに合わせたサービスの設計が今後必要だと説明しました。

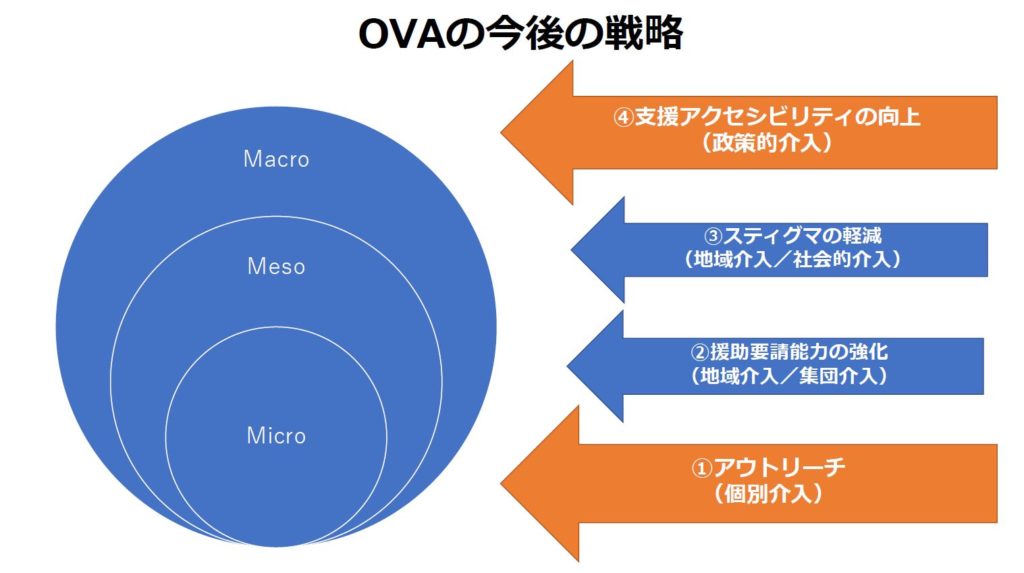

調査を終えて、OVAの今後の展望

今回、支援を必要としながら届かない問題について調査を行い、届かない要因として当事者、支援者、社会のそれぞれの要因が挙げられました。

しかし、私たちは「助けてと言えないのは社会の問題である」という問題意識を、今後も一貫して持ち続けていきます。

社会の問題として考えたときに、解決するための2つのアプローチを今後OVAでは実施していきます。

一つは、アウトリーチプログラムの開発です。様々な分野の支援機関と協働し、今まで支援が届いていなかった当事者に届ける仕組みを構築してまいります。

もう一つは社会への働きかけです。現状の支援は本人の申請を原則とする「申請主義」が基盤になっています。この申請主義の問題点を洗い出し、支援へのアクセスを高めるための政策提言や社会への働きかけを行っていきます。

アウトリーチを開発・実施をしたい方はこちらから資料請求ができます。

申請主義についての対談記事はこちら。